Vénus noire, quatrième long-métrage d'Abdellatif Kechiche, ne rencontrera sans doute pas l'unanimité qui avait salué ses deux précédents films : L'Esquive et La Graine et le mulet, distingués à la fois par la critique, le grand-public et les professionnels du cinéma (via le triomphe aux Césars). Affranchi pour un temps des contraintes commerciales, Abdellatif Kechiche a conçu avec ce quatrième film une œuvre aussi fascinante qu'éprouvante (par sa durée, son intensité, sa densité), à la fois chef d'œuvre et film-monstre.

Par "film-monstre" on n'entend évidemment pas ici un film qui prend pour sujet la monstruosité : il y a des films fort conventionnels sur la monstruosité, des mélodrames bien peignés comme l'Elephant man de David Lynch. Vénus noire est un film-monstre parce que lui-même monstrueux en regard des canons du récit filmique. On peut mesurer tout ce qui le sépare, sur un sujet très proche (le racisme scientifique, les zoos humains) d’un film comme Man to man de Régis Wargnier (2005), avec son intrigue habilement troussée, son happy end de rigueur, et ses blancs héros prenant fait et cause pour les pauvres pygmées… Rien de tout cela ici. Abdellatif Kechiche ne nous épargne rien de l'accumulation d'humiliations subies par la Vénus hottentote ; il poursuit et amplifie son travail sur la durée (le film fait près de deux heures quarante) et « l’épuisement de la scène » (le mot est d’Arnaud Desplechin) entamé avec La Graine et le mulet. Surtout, il refuse au spectateur toute possibilité d’identification, aussi bien du côté de l’héroïne (interprétée par l'actrice Yahima Torres), bloc de douleur opaque et passif, que de personnages secondaires diversement ambigus. Nulle complaisance ou provocation là-dedans : Vénus noire est précisément un film sur le regard. Au lieu de nous projeter vers l'écran, de nous absorber dans l’illusion, il nous renvoie sans arrêt à notre position de spectateur, témoin, voyeur… Déjouant d'emblée à la fois tout suspense (le film est un récit en flash-back) et toute curiosité malsaine (le corps et les organes génitaux de Saartje nous sont montrés dans la froide lumière d'un amphithéâtre), le film se place sur un terrain immédiatement réflexif.

Certains pourront trouver l’expérience éprouvante : mais c'est d'abord son sujet qu'éprouve Kechiche. En accompagnant dans son calvaire Saartje Bartman, Vénus noire promène un regard panoramique sur la société occidentale du début du XIXème siècle : il embrasse et relie tour à tour les champs de l’art et du divertissement (le parcours de Sartje comme "artiste" de foire), de la science (les longues séquences à l'Académie des Sciences), mais aussi de la justice (à Londres, le procès intenté à Hendrik Caezar, son patron/bourreau, par l'Institut africain), de la presse (le journaliste qui choisit sciemment "d’imprimer la légende") et des mœurs (la déchéance de Sarah dans la prostitution). Ce faisant, il propose une archéologie, à la fois de l'idéologie raciste (appuyée sur les conclusions des scientifiques), qui justifiera l’entreprise colonisatrice, et de représentations populaires qui perdurent encore aujourd’hui dans l’inconscient collectif. Comme l’a montré l'ouvrage collectif du même nom, c’est à travers ces "zoos humains", que s’est faite, du début du XIXème siècle (la Vénus hottentote) jusqu'à 1931 (la dernière exposition coloniale à Paris), la rencontre de masse entre Blancs et Noirs.

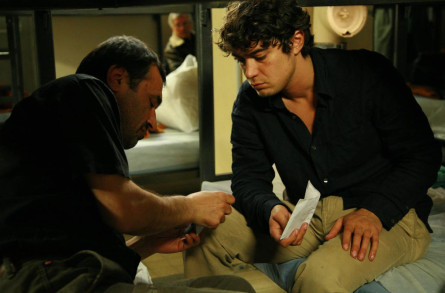

Mais Vénus noire pose également des questions très actuelles, qui agitent violemment la société contemporaine : — La notion de "dignité de la personne humaine" opposée au droit à disposer librement de son corps a motivé le fameux (et controversé) arrêt du Conseil d'Etat sur le "lancer de nain". — La question de l'aliénation (et d'une forme de servitude volontaire) est au centre de débats aussi divers que ceux sur portant sur la prostitution ou l'interdiction de la burqa : quand la justice entreprend de la délivrer de ses chaînes, Saartje Bartman se déclare libre et refuse d'accuser son employeur/bourreau, Hendrik Caezar (Andre Jacobs). — Le débat entre Saartje et Réaux (Olivier Gourmet) sur les limites de la représentation (quand elle s'exhibe sur scène ou dans un salon libertin, Sartje est-elle elle-même ou bien une autre) se pose aujourd'hui dans les mêmes termes à propos du cinéma pornographique. L'interrogation centrale qui traverse tout le film reste toutefois celle de la responsabilité du regard porté sur Sartje : incombe-t-elle à ceux qui l'exhibent ou à ceux qui la regardent ? Si Abdellatif Kechiche accumule les gros plans —terribles— sur les visages grimaçants des spectateurs (ceux des bas-fonds comme ceux des salons), tour à tour intrigués, excités, extatiques, apeurés ou vociférants, il montre aussi à quel point le public est influençable, et conditionné par le dispositif mis en place par les "montreurs" (Caezar puis Réaux). On rappellera d'ailleurs que les derniers chapitres du livre Zoos humains sont consacrés à l'analyse de la télé-réalité comme avatar contemporain des dispositifs historiquement décrits.

Quand Sarah échappe, le temps d'un bref déjeuner sur l'herbe, au regard de Cuvier et de ses acolytes, elle croise dans le parc un des naturalistes chargés de fixer son anatomie sur le papier. Il lui montre les dessins qu'il a réalisés d'elle par devers lui, vues d'artiste la montrant habillée ou avec l'enfant qu'elle a perdue. Cette scène, bouleversante de douceur (dans un film d'une terrible dureté) donne peut-être la clé de Vénus noire : à la prison d'argile dans lequel l'a enfermé Cuvier (son moulage fut exposé jusqu'en 1974 au Musée de l'Homme), le film substitue un tombeau de chair, le corps de l'actrice Yahima Torres. Au regard dégradant et réifiant de la science, il substitue celui, bienveillant et respectueux, de l'artiste. Dans le générique de fin (qui montre le retour des restes de Saartje vers sa terre natale, et des funérailles nationales que lui a offert l'Afrique du Sud), le président Thabo Mbeki rappelle "qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait", mais nous appelle à accompagner Saartje, à presque deux siècles de distance, dans son calvaire

NB : Vénus noire a été interdit aux moins de douze ans et n'est pas accessible à tous les publics. Pour sa richesse historique, sa densité philosophique, son ambition esthétique, le film mérite tout de même d'être signalé aux lycéens (à partir de la Première), signalement accompagné de tous les avertissements nécessaires.

[Vénus noire d'Abdellatif Kechiche. 2010. Durée : 2 h 39. Distribution : Mk2. Sortie le 27 octobre 2010]