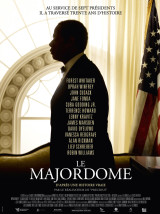

L’histoire attendrira : la vie peu banale d’Eugen Allen, un noir sorti des champs de coton de Géorgie par la violence pour pénétrer, à pas de velours, dans une Maison Blanche en manque de majordome, est habilement romancée pour gagner ses galons d’itinéraire hors du commun. Bien rôdé par des décennies de cinéma hollywoodien populaire, son itinéraire gravit, une à une, toutes les étapes du self made man américain, depuis sa malheureuse enfance de noir brimé par l’Amérique de la ségrégation jusqu’à son heureuse reconnaissance de patriote par l’Amérique revigorée de Reagan.

La mise en scène séduira : les violons, les plans séquences langoureux, les images d’archives en noir et blanc… Lee Daniels sait faire ce qu’il faut quand il faut. Des larmes au bon moment, quelques remarques sarcastiques appropriées, des sourires voire même des rires en temps venu. L’académisme hollywoodien a eu raison du réalisateur provocateur et volontiers outrancier de Precious ou de Paperboy. La thématique réunira. Lee Daniels manœuvre son long métrage pour lui éviter de tomber dans tous les écueils susceptibles d’attiser la polémique. Sans jamais les effleurer, Le Majordome navigue ainsi à vue entre les œuvres de contrition collective (Miss Daisy et son chauffeur ou La Couleur des sentiments), la hargne vengeresse de Spike Lee (Do the right thing, Malcom X, Bamboozled) ou bien encore l’audace créative de Quentin Tarantino (Django Unchained). Il s’agit de mêler petite et grande histoires pour réunir tous les Américains sur le chemin de la communion mémorielle. A ce titre, Le Majordome se situe aux antipodes de tout révolution historiographique. On va dans la salle de projection comme on ouvre un bel illustré sur les moments puissants et fédérateurs du XXe siècle américain. Place à une chronologie hagiographique des principales étapes de la marche vers l’égalité civique, portée par de grands présidents, républicains comme démocrates, conservateurs comme visionnaires : même Ronald Reagan paraîtra sympathique. Adieu l’impasse chaotique de la guerre du Vietnam, adieu les présidences ternes et controversées de Ford et de Carter. Dans ce beau livre aux images embuées, l’extrémisme n’a pas sa place. C’est dans une même condamnation morale que sont ainsi rejetés l’extrémisme du Ku Klu Klux et celui de Malcom X ou des Black Panthers. Il s’agit surtout de célébrer l’utilité d’une révolte courageuse mais mesurée (incarnée par le fils ainé du majordome) ou bien encore les mérites d’une acceptation respectueuse mais indignée (sur la fin) de l’ordre WASP (campée cette fois-ci par le personnage du majordome lui-même).

Fils contre père. Cri de colère de la jeunesse contre silence consensuel de l’ancienne génération. Cette dialectique rythme tout le film pour mieux l’ancrer dans l’Amérique du XXIe siècle. Alors qu’il faisait reposer sur les larges épaules de Precious toutes les plaies frappant la communauté afro-américaine (illettrisme, chômage, pauvreté, violence, inceste…), il choisit encore de résumer en deux allégories qui s’affrontent les voies envisagées par les noirs américains pour accéder à l’égalité. Version paternelle, la soumission corsetée par une solide conviction selon laquelle ascension sociale rime avec respect de l’ordre. Version filiale, la révolte muselée par un sage bon sens qui impose de baisser les armes lorsque la loi est mise en pratique. Si les deux attitudes se rejoignent pacifiquement en fin de film, elles ne laisseront pas indifférent des Américains qui ont emprunté, lors des deux derniers mandats présidentiels, un chemin similaire. Du Yes, we can, audacieux et prometteur, au Yes, we should, assagi et empêtré, il n’y a sans doute qu’un film qui pouvait bien tirer quelques larmes à Obama.